Schwarzer Peter

Mittwoch, 8. Februar 2017 |

Gambische Flüchtlinge haben in Freiburg nicht den besten Ruf, doch die politische und gesellschaftliche Situation des kleinen afrikanischen Landes kennt kaum jemand. Amadou und Moussa erlebten Unterdrückung, Folter und Ausbeutung am eigenen Leib. Hinter ihnen liegt eine traumatisierende Flucht, vor ihnen eine ungewisse Zukunft – in Deutschland und in Gambia.

Von Clara Surges & Robert Handrack (DFJ 2016/2017)

„Hey, bist du Gambier?“ Moussa nickt, als ihn der blonde Jugendliche am Freiburger Hauptbahnhof anspricht. „Kannst du mir helfen?“ Natürlich. Er nickt erneut. „Ich möchte zwei“, signalisiert ihm sein Gesprächspartner. Moussa versteht zuerst nicht, doch dann verzieht sich sein Gesicht. „Ich bin kein Drogendealer!“ Sein Gegenüber zuckt entschuldigend mit den Schultern: „Sorry, aber ich dachte, du wärst Gambier!“

In Freiburg verbindet man Gambia oft mit den Drogendealern aus dem Stühlinger Park. Die Westafrikaner dominieren seit einigen Monaten den Rauschgifthandel der Stadt. Ein Blick in die Lokalpresse – und der Eindruck verfestigt sich, dass Gambier Probleme bereiten: Meldungen über Drogen, sexuelle Belästigungen und Gewalt zeichnen ein einseitiges Bild der jungen Männer.

Moussa bedauert das Verhalten seiner Landsleute: „Sie machen unseren Ruf kaputt. Aber wenn sie Arbeit hätten, würden sie mit dem Dealen aufhören.“ Der gelernte Feuerwehrmann floh Mitte 2014 aus seinem Heimatland, seit dreizehn Monaten lebt er in Freiburg. Er meidet den Stühlinger Park, denn mit Drogen und Alkohol möchte er nichts zu tun haben. Der 24-Jährige besucht eine Schule für Flüchtlinge. Mathematik ist sein Lieblingsfach, auch in Deutsch macht er Fortschritte. Falls er bleiben darf, möchte sich Moussa zum Koch ausbilden lassen. Seine Freiburger Gastfamilie verwöhnt er regelmäßig mit afrikanischen Gerichten, aber auch das deutsche Essen schmeckt ihm gut. In seiner Freizeit spielt der junge Gambier Fußball in einem Verein in Staufen.

Überleben im Terrorstaat

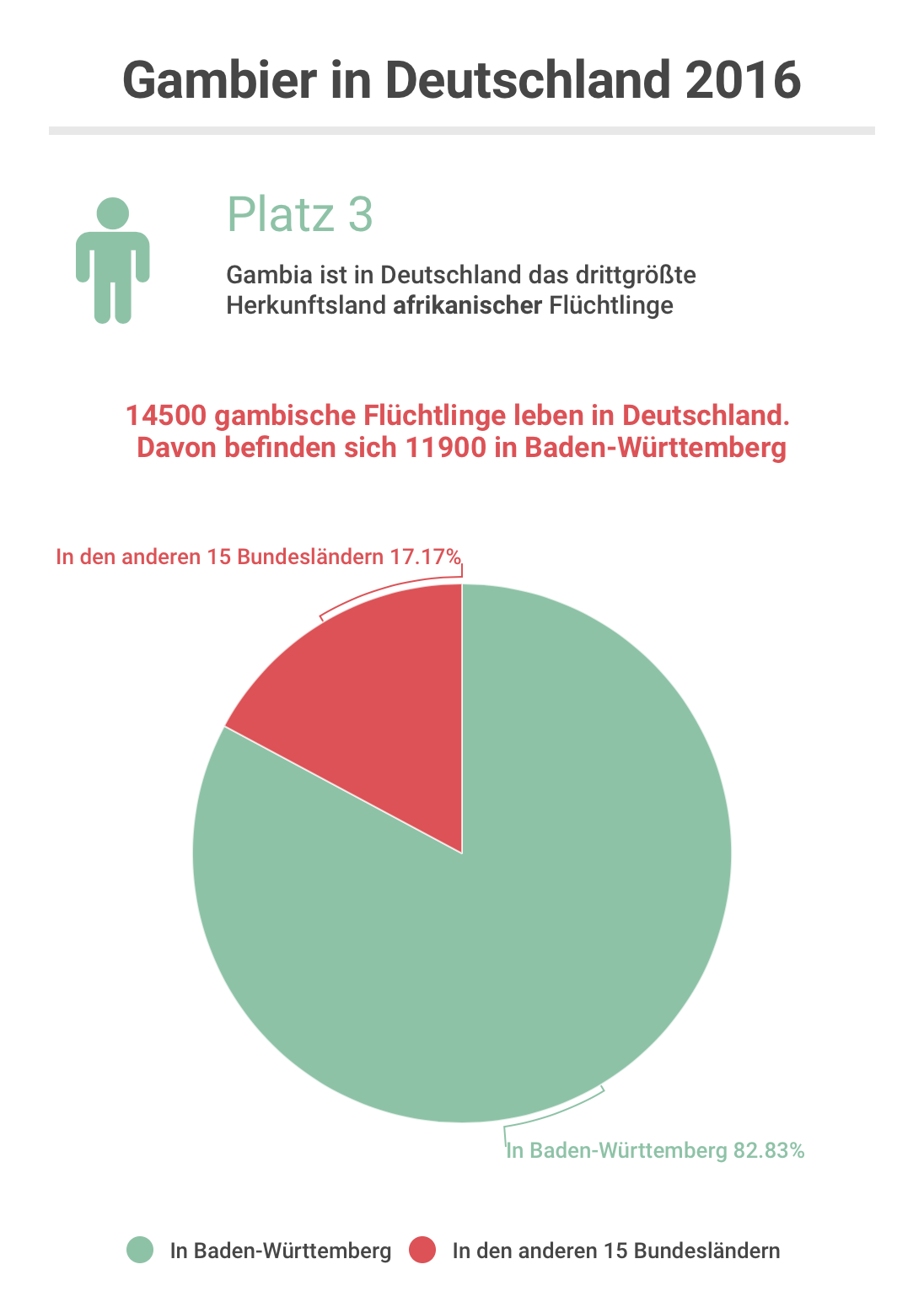

Das Beispiel Moussa zeigt, dass die gambische Frage mehr umfasst als ein paar Drogendealer in einem Stadtpark. Rund 11.000 Gambier leben im Jahr 2017 in Baden-Württemberg, doch die Öffentlichkeit interessiert sich wenig für das kleine afrikanische Land. Die Lebensbedingungen in Gambia und somit die Fluchtursachen sind vielen unbekannt. Gambia zählt laut Vereinten Nationen zu den ärmsten Ländern der Welt. Knapp die Hälfte der zwei Millionen Einwohner lebt in Armut. Die große Mehrheit der Gambier arbeitet in der Landwirtschaft und kommt damit gerade so über die Runden. Wer nicht auf seiner eigenen Farm Getreide anbaut oder Kühe hält, hat schlechte Karten. In anderen Wirtschaftszweigen sieht es noch düsterer aus. Die Industrie ist schwach ausgeprägt und die Tourismusbranche bietet nur wenig Arbeit. Rund 30% der Gambier sind arbeitslos. Und wer doch ein wenig Geld verdienen kann, dem macht die Inflation oft einen Strich durch die Rechnung.

Quelle: Wikipedia

Für die Wirtschaftskrise ist unter anderem der repressive Regierungsstil von Diktator Yaya Jammeh verantwortlich. „Niemand investiert in das Land, weil Jammeh das Geld der Unternehmer einfach an sich reißen würde“, erklärt Moussa. Seit sich der einstige Leutnant Mitte der 90er Jahre an die Macht putschte, hat er das Land ausgebeutet, um seinen eigenen Reichtum zu vermehren. Oppositionelle Politiker, Journalisten und Homosexuelle ließ der Staatspräsident verfolgen und foltern. Die Todesstrafe führte Jammeh kurz nach Machtübernahme wieder ein. Der Rechtsstaat ist in Gambia weitgehend aufgelöst.

„Härtester Knast Afrikas“

Amadou musste die Willkür der Justiz am eigenen Leib erfahren. Bei einem Autounfall im Senegal vor knapp sieben Jahren verliert der ausgebildete Informatiker einen seiner besten Freunde. Ein Bruder des Opfers macht ihn als Fahrer für die Tragödie verantwortlich und klagt ihn an. Ohne Prozess sperrt die Polizei Amadou in das berüchtigte Gefängnis Mile 2 nahe der Hauptstadt Banjul. „Das Mile 2 ist der härteste Knast Afrikas“, erzählt Amadou. Regelmäßig muss er Strafarbeiten verrichten. Zusammen mit zwei anderen Insassen fällt der 31-Jährige Orangenbäume und transportiert die Stämme mit bloßer Muskelkraft bis zum Lastwagen. Oft arbeitet er über 20 Stunden am Tag. Im Gefängnis wird Amadou gefoltert. Eines Abends zerren ihn Wächter in eine kleine Zelle, in der er sich kaum bewegen kann, und lassen geschmolzenes Nylon auf seine Schultern tropfen. Die Brandmale an Amadous Körper sind heute noch zu sehen.

Nach zehn Monaten im Mile 2 ist Amadous Zustand lebensbedrohlich. Er kommt ins Krankenhaus. Wieder genesen soll er ins Gefängnis zurück, doch in letzter Sekunde gelingt ihm die Flucht. Seine Ärztin schleust ihn nachts im Kofferraum ihres Autos bis hinter die senegalesische Grenze. „Leider konnte ich mich nie bei ihr bedanken“, sagt Amadou über seine Retterin. Er schlägt sich in die senegalesische Großstadt Kaolack durch, schläft auf der Straße, doch fühlt sich noch immer nicht in Sicherheit. Er setzt die Flucht fort, durch die Sahara bis nach Libyen. Dort schuftet er auf dem Bau, erlebt täglich Schikane und Ausbeutung. Als illegaler Einwanderer landet er erneut im Gefängnis. „In Libyen gibt es keine Menschlichkeit. Vor allem nicht für uns Schwarzafrikaner“, sagt Amadou heute. Moussa durchlebt ähnliche Erfahrungen, als er das nordafrikanische Land zwei Jahre später erreicht. Beide machen sich, als sie aus dem Gefängnis entlassen werden, auf in Richtung Europa. Einen Weg zurück gibt es nicht. Moussa ist an Bord des vollbesetzten Fischerboots, das im April 2015 etwa 130 Kilometer vor der libyschen Küste kentert. Mehrere hundert Menschen ertrinken. Unter ihnen ist Moussas bester Freund Dakary. Sie haben Gambia zusammen verlassen, haben Essen, Geld und Schlafplatz geteilt. Im Flüchtlingscamp in Sizilien ist Moussa alleine und findet keinen Schlaf.

Zukunft ungewiss – in Gambia und in Deutschland

Nach einer Odyssee durch Europa ist Deutschland für Amadou und Moussa das vorläufig letzte Ziel. Auch wenn die Kultur oft noch fremd scheint, gefällt es ihnen hier gut. „Die Deutschen sind sehr offen und gastfreundlich zu mir“, betont Moussa. Amadou teilt diese Meinung, doch erlebt in seinem Alltag auch Rassismus: „Wenn hier Frauen vergewaltigt und getötet werden, fällt der Verdacht sofort auf uns Schwarze.“

Quelle: Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF)/ Innenministerium Baden-Württemberg

Die finanzielle Lage ist für beide schwierig, obwohl Amadou neben dem Geld vom Amt durch seine Arbeit in einem Handwerksbetrieb etwas dazu verdient. Er denkt oft an sein Leben im Gambia zurück: „Ich liebe mein Land, ich würde gerne zurück. Wäre Jammeh nicht gewesen, wäre ich nie nach Deutschland gekommen“.

Wie lange Moussa und Amadou in Deutschland bleiben können, hängt auch vom baden-württembergischen Innenministerium ab. Noch läuft für sie wie für rund 7000 weitere Gambier das Asylverfahren. Innenminister Thomas Strobl (CDU) forderte Ende 2016, Gambia zum sicheren Herkunftsland zu erklären. Noch immer hält das Ministerium an dieser Politik fest. „Weist man Gambia als sicheres Herkunftsland aus, geht ein starkes Signal an das Land und die Leute machen sich gar nicht erst auf den Weg nach Deutschland“, bestätigt eine Sprecherin der Behörde.

Gambia selbst ist mitten im Umbruch. Im Dezember 2016 verlor Jammeh überraschend die Präsidentschaftswahl gegen Herausforderer Adama Barrow. Der Diktator weigerte sich jedoch, sein Amt aufzugeben. Mehrere Staaten des westafrikanischen Bündnisses ECOWAS marschierten daraufhin in Gambia ein und vertrieben Jammeh. Seit dem 20. Januar ist Barrow Staatspräsident. Die Bevölkerung hofft auf eine Rückkehr zu Demokratie und Rechtsstaatlichkeit sowie einen wirtschaftlichen Aufschwung. Doch ob sich mit dem neuen Staatsoberhaupt die Lage verbessert, darüber sind sich nicht alle Gambier einig. Für Moussa wird mit Barrow in seinem Heimatland Frieden einkehren. Amadou ist da weniger optimistisch: „Ich danke Gott für Adama Barrow. Doch Jammehs Anhängerschaft wird sich den Machtwechsel nicht gefallen lassen. Sobald sich die ECOWAS-Staaten zurückziehen, gibt es einen Bürgerkrieg.“

- Gambia wird komplett vom Senegal umschlossen.

- Die Bevölkerung Gambias hat sich seit 1990 verdoppelt.

- Das Schulsystem ist nach britischem Vorbild aufgebaut.

- Gambia ist ein Agrarstaat. In Nähe des Flusses wird Reis angebaut.

- Der Name Gambia kommt wohl aus dem Portugiesischen und bedeutet Handel.

- Das Denkmal „Arch 22“ ließ Jammeh zu Ehren seiner Machtergreifung errichten.

Quelle: Sonja Rau, Vorsitzende des Vereins Gambia-Hilfe-Freiburg